この記事は、パパ育コミュ@ブログ部における「ブログ駅伝」の活動として、2021年3月のテーマ「春にぴったり、お外遊びの工夫」に沿って、執走者それぞれが記事を書いてタスキをつないでいきます。

Bチームの走者は以下の通りです。

第2区 B型パパさん 2歳児と追いかけっこ もっと楽しむ工夫

第3区 育休先生さん お散歩で広がることばの世界♪〜お子さんのことばの習得ための工夫〜

東京でも子供と野良仕事をしたい!

自分で育てた野菜を食べて欲しい!

そんな思いから、東京で子供(5歳と1歳)と畑を耕して5年のシカゴリラが春の畑の準備として、「土の準備」、「畑の年間計画」、「植え付け」について綴ります。

1年間の野良仕事は、春の畑の準備で決まります!

家庭菜園に興味がある方、また、子供と土いじりをしてみたい方は是非ご一読いただければ幸いです。

基本情報

- シカゴリラ:30代半ばのサラリーマン

- 家族:パートナー、5歳、1歳の4人家族

- 畑の広さ:8畳一間

土の準備

春の畑の準備でまずしなければならないのが「土の準備」です。

1年間野菜を美味しく作るためには、栄養豊富で野菜が育ちやすい土を作ることが欠かせません。

具体的には、「天地返し」と「pHの調整」、「肥料」を行います。

天地返し

天地返しとは、「土を掘り起こして上層(地面)と下層(地中の土)を入れ替えること」です。

気温が暖かくなってきた3月初旬に、土を30cmは掘り起こします。

耕運機を使用すると楽なのですが、小規模な畑ではスコップでひたすら土をひっくり返します。

のべ数時間にわたって土をひっくり返り続ける作業は“重労働”ですが、広背筋の筋トレだとすると思えば、いい運動だと思えます。

天地返しのメリット

- 土を柔らかくして、植物が根を張りやすくする

- 地中にいる害虫の退治

- 下層に沈み込んだ栄養分(有機物や無機物)を上層に持ってくる

- 土に空気を入れ込むことで好気性微生物の活動を活発化させ、有機物の分解を促進する

ただし、この作業は地味すぎるので、子供を連れて行くと「早く帰ろ〜」、「まだ、終わらないの〜」と催促されるので、一回の野良仕事では終わらず、何度も天地返のために畑に足を運ぶことになったりします。

pHの調整

多くの植物はpHが中性から弱アルカリ性を好むのですが、日本の土壌は雨の影響もあり弱酸性に偏っています。

そこで、pHをアルカリ性に調整するために「苦土石灰(くどせっかい)」を施肥(せひ)します。

苦土石灰とは

苦土石灰とは、「苦土」がマグネシウム、「石灰」がカルシウムを指しています。

苦土石灰の原料は「ドロマイド」という岩石で、炭酸カルシウムと酸化マグネシウムが主な成分です。

苦土石灰の分量

苦土石灰は、一般的には1m 2あたり100gが目安となります。

この分量でpHが約0.5上がることになります。

ただし、植物(例えばジャガイモ)によっては酸性の土壌を好む場合もあるので、注意が必要だったりもします。

正確に計測するならpHメーター

正確にpHを計測する必要がある場合は、市販のpHメーターを使用することをお勧めします。

子供の教育にとっても、理科の授業みたいでいいですよね。

「酸性雨」の話や「pH」の話をすると、子供が科学に興味を持つきっかけになるかもしれませんね。

肥料

植物が育つためには窒素、リン酸、カリウムなどの無機養分が必要です。

植物は根を張り巡らせて、こうした向き養分を土の中から吸い上げて行くのですが、土中の無機養分は植物の成長とともに枯渇していってしまいます。

そのため、肥料を施す必要があります。

肥料については、「有機肥料」と「無機肥料」を畑に施します。

有機肥料はじっくりと分解されながら長期的に働具一方で、無機肥料は即効性が高く短期的に働きます。

そのため、「春の畑の準備」においては「有機肥料」が主に活躍します。

有機肥料のメリット

有機肥料を土壌に漉き込むことで、土がフカフカ(団粒構造)になり様々なメリットがあります。

- 土に適度な隙間ができるので適度な保水性と排水性を持つ

- 通気性が高まり好気性微生物の働きが活性化される

- フカフカの土なので植物の根が張りやすくなる

- 土の栄養価が高まる

有機肥料の種類

有機肥料としては、「動物の堆肥」と「植物の堆肥」を使用します。

動物の堆肥

動物の堆肥というと、臭気を心配される方もいるかもしれませんが、動物の糞に籾殻等を混ぜた上で十分に発酵させた堆肥ですので匂いは全くありません。

牛糞が一般的ですが、豚、馬、鶏などの様々な動物の堆肥が販売されています。

魚粉や油粕と言った肥料も一般的に使われていたりします。

植物の堆肥

植物の堆肥は腐葉土です。

雑木林のクヌギやコナラなどの広葉樹の落ち葉を微生物が発酵させて作ってくれた腐葉土です。

我が家では、カブトムシを飼っているのでカブトムシの幼虫の餌として腐葉土をあげて、糞の再利用として畑に撒いています。

子供にエコサイクル(太陽→植物→カブトムシの幼虫→植物→人間)を教えるのにいい機会だと思っていたりします。

有機肥料の分量

だいたいの目安として、1m2あたり2〜3kgの有機肥料を施肥します。

8畳程度の畑でも約30kgの堆肥を施肥するので結構な量になります。

子供は、「嫌だ〜、牛のうんちだ〜」と、少し嬉しそうに完熟発酵した堆肥を畑に撒いてくれます。

無機肥料

無機肥料は鉱物などの無機物を原料として肥料です。

窒素、リン酸、カリウム等の無機栄養素が配合された化成肥料が販売されています。

無機肥料は即効性が高く、持続性が低いため、雨が降ると栄養素が流れていってしまったりします。

そのため、主に、植物を植える際の元肥や成長を促すための追肥として施肥されます。

畑の年間計画

「土の準備」が終わったら畑を2〜3週間寝かねてあげましょう。

段々と微生物の活動が活発化するとともに、肥料等が土に馴染んできます。

その間にやるべきことは、「畑の年間計画」の策定です。

畑の計画は1年間の畑ライフを充実させる上で非常に大切です。

畑を計画をする際には、「育てる野菜のスケジュール」、「畑の設計」を検討しましょう。

我が家は5歳になる娘と一緒に年間計画を作成しています。

子供にとっても計画的にものを考えるいい機会だと感じています。

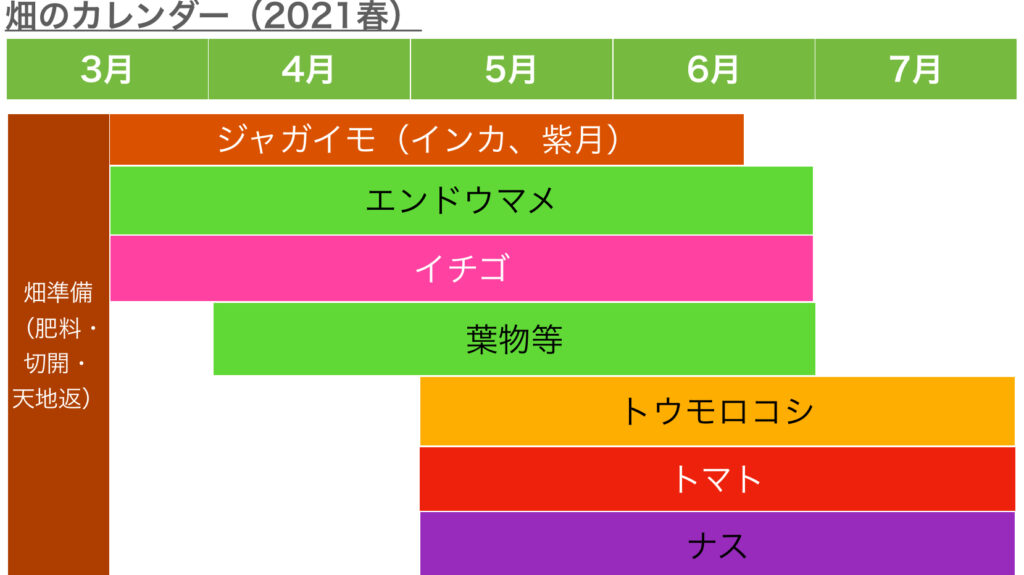

育てる野菜のスケジュール

畑の計画において、最も重要なのが「どの野菜をいつ育てるか」というスケジュールです。

年間を通じて満遍なく野菜が収穫できるように野菜を選んでいきましょう。

子供は収穫する野菜がないと、一緒に畑に来なくなってしまうので、季節をずらしながら野菜ができるようにすることはとっても大事だったりします。

野菜の選定

育てる野菜は人それぞれですが、我が家の野菜の選定のポイントは以下のとおりです。

- 年間を通じて収穫ができるようにする

- 近所の子供達とじゃがいも堀りができるくらいのじゃがいもを植える

- 子供が好きな野菜を多く植える(いちご、トマト、きゅうり等)

- 我が家の場合は以下のような野菜のスケジュールを作っています。

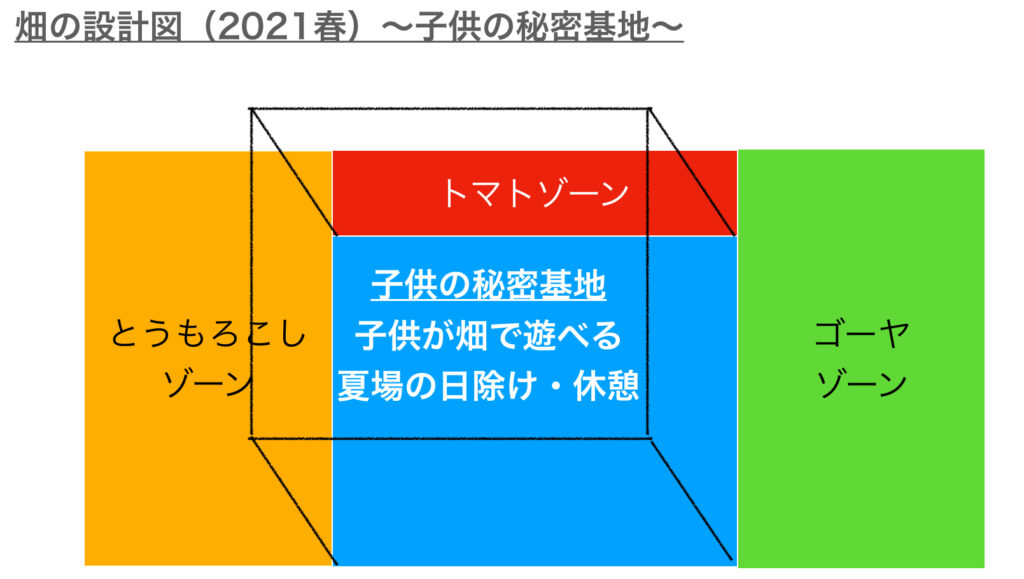

畑の設計

育てる野菜のスケジュールが固まったら、次は「どの野菜をどこに植えるのか」を決めていきます。

畑の設計のポイントは5つあります。

- 日光の当たり具合

- 風の通り道

- 作業のしやすさ

- 植物の相性

- 畝を立てる

日光のあたり具合

植物の生育にとって日光のあたり具合は非常に大切です。

南側から太陽が当たるので、南側には背の低い植物(レタス、春菊、ルッコラ等)を植え、北側には背の高くなる植物(とうもろこし等)や日光を遮断する植物(きゅうりやゴーヤ等)を配置するようにします。

また、畑の周囲に建物がある場合は日陰ができる場合もありますので気をつけましょう。

各野菜に一日を通じて太陽が適度に当たるように畑の設計をしましょう。

風の通り道

野菜には適度に風が当たるようにしましょう。

野菜も呼吸をしています!

風が当たることで、新鮮な空気を吸収することができますし、また、適度な風は植物の幹を丈夫にしてくれます。

地形や時間帯、季節によって風の強さや向きが変わりますので気をつけましょう。

特に、都会の畑の場合は周囲に建物があると風が一方向から向く場合もありますので、風向きには気をつけましょう。

作業のしやすさ(秘密基地!?)

都会の畑は面積が面積が限られているため、植物をたくさん植えると作業がしづらくなってしまいます。

畑の設計段階では作業しやすいスペースを確保することを心掛けましょう。

ただ、畑の設計時点ではスペース十分に確保したつもりでも、実際に植物が旺盛に育つ5、6月になると、畑の中が植物のエネルギーで溢れかえってきます。

ちょっと、「畑がスカスカだな〜」と思うくらいの余裕があった方が、夏の最盛期に作業をすることを考えるといいかもしれません。

きっと、畑の植物もその方がイキイキと育ちますので。

ちなみに、我が家では子供の遊ぶスペースを確保するために「秘密基地」を作っりました。

支柱とネットで囲っただけのスペースなのですが、子供は意外と喜んでくれています。

夏場は日差しが強いので、ネットにきゅうりを這わせて、日陰を作る予定です。

植物の相性

植物には相性が良し悪しがあります。

コンパニオン・プランツ

相性が良い植物同士を「コンパニオン・プランツ」と言います。

コンパニオン・プランツを植えることで、以下のようなメリットがあります。

- 病気や害虫の被害が生じにくくなる

- 互いに栄養をシェアすることで生育が良くなったり

- 味や風味が良くなる

例えば、マリーゴールドは「植物のお医者さん」と呼ばれており、畑に植えることで葉や根から分泌される成分が害虫(アブラムシ、線虫等)の活動を抑制してくれます。

トマトときゅうり、ナスといった夏野菜から、キャベツやレタスと言った葉ものまで、マリーゴールドと一緒に植えることで生育が改善されます。

また、ネギとシソ等といった匂いが強く、背の低い植物もコンパニオン・プランツとして広く利用されています。

例えば、「ナスとネギ」、「バジルとトマト」などの組み合わせはとっても相性が良いです。

相性が悪い野菜

相性が悪い野菜としては、「トマトとじゃがいも」、「いちごとキャベツ」、「かぼちゃときゅうり」、「大根とネギ」、「玉ねぎとインゲン」等があります。

こうした植物を一緒に植えてしまうと、土壌の養分を取り合ってしまい生育が阻害されたり、また、野菜に虫がつきやすくなってしまいます。

畑の設計をする際には、野菜同士の相性を考える必要があるのですね。

加えて、連作障害についても注意が必要です。

同じ野菜を同じ場所に毎年作ってしまうと、相性が悪い野菜を植えた場合と同様に、栄養素が枯渇するとともに、虫が発生しやすくなるため、大まかに前年度に何を栽培したのかを把握しておく必要があります。

畝を立てる

畝とは「土を細長く盛り上げた栽培床(さいばいどこ)」のことです。

畝を作ることで以下のようなメリットがあります。

- 水捌けが良くなる

- 野菜が根を張るスペースが十分に確保できる(特に、大根などの根野菜)

- 通路と野菜を育てる場所が明確になる

また、初春は気温が低いので、畝を立てた上にマルチ(ビニール)を貼って地温を上げて野菜の生育を促すことも大切です。

我が家の畑の設計図

こうした検討を重ねてできた我が家の畑の設計図がこちらです。

子供の秘密基地についても設計図を作っています。

植え付け

「土の準備」と「畑の年間計画」ができたら、植え付けをしましょう。

植え付けのタイミングとしては、「土の準備(天地返し、pH調整、施肥)」の2〜3週間後になります。

一生懸命準備した畑に種を撒いたり、苗を植え付けることは子供も達成感を感じるみたいで、毎年楽しそうに作業をしています。

以下では、「種や苗の購入」、「植え付け」について説明していきます。

種や苗の購入

種や苗はホームセンターやスーパー、JA等で購入できます。

種やじゃがいもの種芋、さつまいもの苗などはインターネットでも簡単に購入できます。

苗の値段は相場があるので、大きく変動するわけではないのですが、種については場所によって値段が違ったりします。

※ただし、季節性がある苗(さつまいもの苗等)はシーズンアウトする時期になると値上がりしたりするので、タイミングを見て購入することをお勧めします。

ちなみに、我が家は「ダイソー」で買ってきたりしています。(ダイソーの種のラインナップ)

ダイソーの種は、量は少ないのですが二袋で100円とめちゃめちゃ安いです。

小規模な家庭菜園をするにはオススメです。

植え付け

種や苗の準備ができたら植え付けです。

植え付ける植物にあった環境を作ってあげましょう。

例えば、エンドウ豆(蔓あり)であれば、蔓が伸びるので旺盛に成長して背が高くなります。

そのため、肥料をあげるとともに(マメ科は窒素固定ができるので、窒素以外の肥料が多めだと良い)、周囲をネットで囲んであげましょう。

また、種は鳩や雀が食べてしまうことがあるので、ビニールや不織布で覆ってあげましょう。

いちごも順調に育っています。

無事に種が発芽したり、苗が着床して育ち始めると嬉しいですね!

植物ごとの特徴については以下のサイトが参考になります。

サカタのタネ「園芸通信」https://sakata-tsushin.com/oyakudachi/lesson/vegetable/

タキイ種苗「家庭菜園 野菜栽培マニュアル」https://www.takii.co.jp/tsk/manual/

コメント

[…] 第1区 シカゴリラさん 【東京で子供と野良仕事】春の畑の準備編 […]

[…] パパ育コミュ@ブログ部における「ブログ駅伝」の活動として、今月のテーマ「春に“ぴったり“、お外遊びの工夫」に沿って記事を執筆します。」に沿って記事を執筆します。私が所属するBチームの走者は以下の通りです。第1区 シカゴリラ 【東京で子供と野良仕事】春の畑の準備編第2区 B型パパ 【2歳児と追いかけっこ もっと楽しむ工夫】第3区 育休先生【お散歩で広がることばの世界♪〜お子さんのことばの習得ための工夫〜】←この記事です第4区 オトダン【お楽しみに♪】第5区 まるげり【お楽しみに♪】 […]

[…] 第1区 シカゴリラさん【東京で子供と野良仕事】春の畑の準備編 […]

[…] 第1区 シカゴリラさん【東京で子供と野良仕事】春の畑の準備編 […]